2024 / "Entre Catedrales", Cádiz / Exco. Ayuntamiento de Cádiz / Rituales Fenicios Funerarios

1. Los primeros pasos.

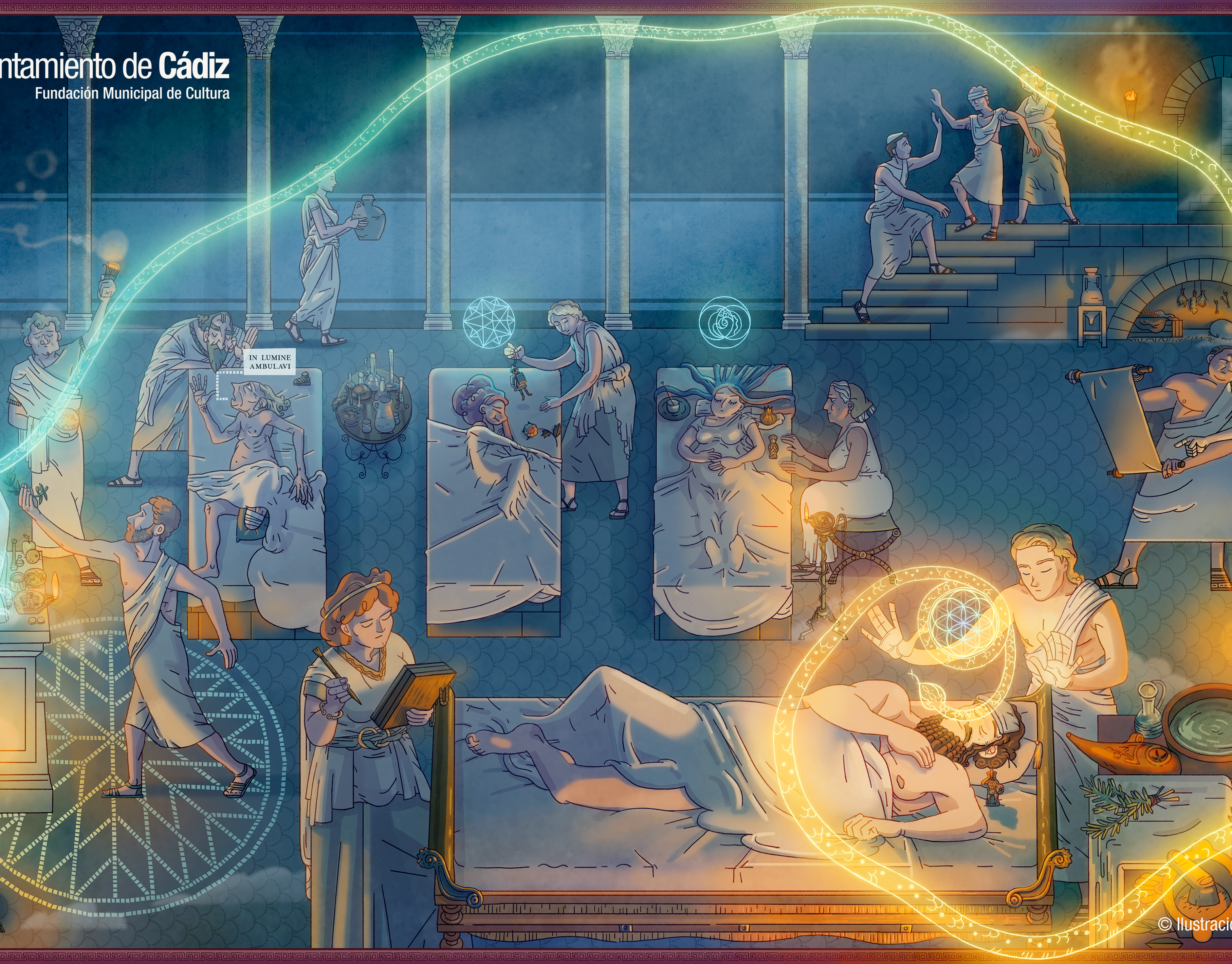

La casa era el principal ámbito en el que se desarrollaba el ritual mortuorio, que se iniciaba tras el fallecimiento de algún miembro. En este hogar gadirita, una mujer ha muerto a causa de problemas durante el parto. Dicho punto de partida ficticio sirve para desplegar gráficamente el proceso de preparación del cadáver y el contexto doméstico que lo rodeaba.

La casa era el principal ámbito en el que se desarrollaba el ritual mortuorio, que se iniciaba tras el fallecimiento de algún miembro. En este hogar gadirita, una mujer ha muerto a causa de problemas durante el parto. Dicho punto de partida ficticio sirve para desplegar gráficamente el proceso de preparación del cadáver y el contexto doméstico que lo rodeaba.

La libación y cuidado del difunto, su protección mágica, la vela del cuerpo y el lamento fúnebre eran procesos que tenían a las mujeres como las principales protagonistas, quienes junto con los hombres de la familia honraban así las identificaciones familiares y la construcción de la memoria de la casa. Tras velar, llorar y conmemorar el acompañamiento del viaje a ultratumba los miembros, espacios y objetos participantes debían ser limpiados, ya que los momentos de muerte y nacimiento eran considerados por la cosmología cananea, estados liminales en los que las puertas entre los distintos mundos permanecían por un tiempo abiertas.

2. El fuego, canal a los astros.

El rito funerario más habitual al que recurría el pueblo fenicio púnico hasta bien entrado el siglo IV a.C. era el de cremación del cadáver. Situándonos en algún lugar de la necrópolis orientado al Sur, podemos divisar en el horizonte el templo de Melkart, al balcón del ancho mar cuya presencia era perpetua en cualquier acto funerario para esta sociedad cuya historia está intrínsecamente ligada a la navegación. En el grupo divisamos una sacerdotisa, varios familiares y algunos de los trabajadores encargados de preparar la plañidera y la fosa en la que acabarán depositando la urna (tras introducir en ella las cenizas) que sostiene una de las parientes más cercanas. En primer plano, una mujer tal vez relacionada en cierta manera con el difunto, a modo de representación espiritual de sus ancestros, contempla la escena, con sus mejores ajuares. La luna, situada intencionadamente sobre ella, camufla un guiño a Astarté (diosa del poder femenino) y alumbra en primer término las casas de una representación simbólica de Gadir, con sus luces encendidas en la noche.

3. Bajo tierra, duermen los que nos soñaron.

Entorno a un gran banquete, los familiares y allegados de un difunto incinerado culminan el ritual de despedida, habiendo enterrado y sepultado previamente la urna funeraria y sus ofrendas en una fosa simple, dentro del entorno de la necrópolis. Este escenario servía además como medio de socialización en el ámbito extrafamiliar para los comensales. Tras el consumo de la bebida y los alimentos, el ritual finalizaba con la destrucción de la vajilla utilizada y los restos materiales arrojándolos en el pozo, para no volverlos a usar debido a su “contaminación” con el plano del más allá.

La ilustración plasma el paso del tiempo comenzando por una madrugada en la que un grupo de operarios se encargan de la excavación y posteriormente de la preparación del ágape, con la intención de explicar la morfología de este tipo de enterramientos y su fase ritual final al atardecer. Desde el interior de la tierra, nos observan las miradas de algunos ancestros y desde el cielo, los astros narran el paso del tiempo, hasta el ocaso al que habrá de suceder un nuevo día.

4. Vivir es morir, morir es vivir.

A partir de mediados de siglo V a.C. aparecen en Gadir las primeras inhumaciones. Según los métodos colonizadores del pueblo fenicio (que replican aquí la disposición de los elementos urbanísticos de Tiro, capital de las colonias fenicias de Oriente) debía separarse la ciudad de la necrópolis por un curso de agua que asegurase la no contaminación entre el mundo de los vivos y los muertos. Así sirvió el Canal Bahía-Caleta, separando el conjunto de casas situadas en la isla de Erytheia con la necrópolis arcaica hallada en torno a la zona septentrional de la isla Kotinoussa, donde se hallarían restos como el mausoleo de Punta de la Vaca, en 1887 y el famoso sarcófago antropoide masculino de época púnica.

Nos sirven estas vistas también para explicar a la izquierda el canal conocido como “la tercera entrada” y sobre el horizonte a la derecha atisbar la ciudad situada en lo que hoy conocemos como Doña Blanca, junto a la desembocadura del Río Guadalete, enclave que serviría como punto de intercambio social y mercantil con los pobladores indígenas en los primeros siglos de asentamiento fenicio púnico y a partir del VII a.C. como localidad para almacenaje y abastecimiento de provisiones y puerto de conexión con el interior de la provincia.

Las tumbas que vemos en la ilustración, reflejan su orientación, de este a oeste, explicando el nacimiento del Sol tras la Sierra de Grazalema, ante la presente mirada de un misterioso personaje y de un drago que podría hablarnos del mito de Gerión.

5. Viaje al más allá.

Pese a la escasez de documentación escrita que explique la concepción de la muerte que tenían los pueblos fenicios y púnicos, se perciben influencias ancestrales semíticas que hablan de la concepción dual del alma. Por una parte creían que había una Nefesh (traducido también a veces como elemento funerario que protege la tumba de los saqueos), alma vegetativa, que tras la muerte residía en la tumba y una Ruaj o Barlat, alma espiritual, que abandona el cuerpo en el momento de la muerte.

Esta ilustración propone una interpretación de los símbolos presentes en relieves y pinturas en los monumentos funerarios hallados, plasmando la presencia de una embarcación desde la que la Ruaj/Barlat recoge el mensaje guardado en un colgante porta bendiciones que le entrega la Nefesh de un cuerpo que yace a orillas del mar. Cortando el aire a babor y estribor de la quilla de dicha barca, una pareja de delfines homenajean a los representados en el prestigioso anillo encontrado en la tumba monumental fenicia de finales del siglo VI a.C., los cuales guían al alma espiritual del difunto en su camino hacia un séquito de naves fenicias que surcan fantasmagóricamente los cielos.

“Son frecuentes también las representaciones de barcos sobre terracotas, grabados y estelas funerarias. La explicación se aprecia bien siguiendo algunas doctrinas orientales en las que el alma debía atravesar en su ascensión varias esferas sagradas y que con la muerte se iniciaba un viaje. Los pueblos semitas creían que en la atmósfera existía un océano celeste, una región húmeda, superior, de donde procedían las lluvias. Esa concepción, cuyo origen se rastrea en Babilonia pudo, sin duda, ser adoptada por los fenicios y después por los cartagineses como herederos de la tradición semita.”

Texto extraído de: Prados Martínez F., Carbonell Pastor S., Nicolás Mascaró J.. La Muerte y el Más Allá entre Fenicios y Púbicos . XI COLOQUIO INTERNACIONAL DEL CEFYP. Ibiza, 2019.

Texto extraído de: Prados Martínez F., Carbonell Pastor S., Nicolás Mascaró J.. La Muerte y el Más Allá entre Fenicios y Púbicos . XI COLOQUIO INTERNACIONAL DEL CEFYP. Ibiza, 2019.